案情摘要:

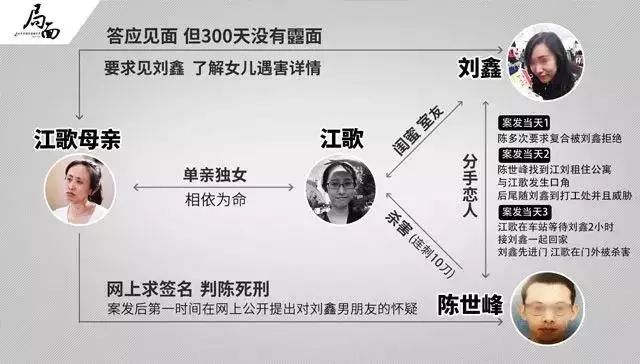

一年前,中国留学生江歌在日本被杀的新闻曾引起社会的广泛关注:江歌因其室友刘鑫与前男友(本人犯罪嫌疑人陈世峰)之间的感情矛盾,被后者残忍杀害。

案发当日,凶手前往二人住处找刘鑫复合随后发生争执,江歌作为刘鑫的朋友卷入二人的争执之中。过程中刘鑫先退回房间,江歌独自面对陈世峰,随后陈世峰情绪失控,持凶器猛刺江歌数刀致其毙命,刘鑫一直闭门不出并报警,幸免于难。

案发后,陈世峰很快被当地警方逮捕,而幸存者刘鑫则一直拒绝与死者母亲当面接触。

之后此次事件在舆论发酵,网友在各种平台上对刘鑫进行谴责,而死者母亲也通过各种渠道对刘鑫施加压力。最终,在案发294天之后,刘鑫最终选择与死者母亲见面。此次会面也使事件再次升温,成为近日的热点话题。

一、让道德的归道德,法律的归法律:

事件发生后,刘鑫面对的是网友以及社会排山倒海的攻击和人肉。大家不满的关注点主要集中在:

1.陈世峰一开始是来找刘鑫的,江歌是替刘鑫挡了刀。甚至有网友认为,刘鑫间接导致了江歌的死亡,属于“间接杀人”或“不作为杀人”;

2.刘鑫没有在凶手施暴的情况下采取措施,属于“见死不救”;

3.陈世峰的行为在日本很难被判处死刑,而如果放在中国审理,则很可能被判处死刑。既然案件各方均为中国籍公民,就应该在中国审理。

上述观点均是网友基于现有的零散信息,甚至是被一些媒体的偏向性报道影响,简单粗暴的进行定性并作出的判断。

作为一名法律从业者,我认为面对社会问题要以法律为准绳进行分析,才能得到相对公正的结论。

二、刘鑫的行为属不属于“间接杀人”或“不作为杀人”?

通过对“间接杀人”和“不作为杀人”的定义进行分析,我们就不难发现刘鑫的行为是不能认定为“间接杀人”或“不作为杀人”的。

首先,间接杀人要求加害人明知“自己”的行为会造成被害人死亡,而采取了放任的态度并造成相应后果。比如驾车撞人后不采取刹车措施,继续任由交通工具造成更大损害的情况。而本案中的行凶者是陈世峰,刘鑫只是陈世峰的目标之一,当然就不是间接杀人者。

而不作为杀人则要求行为人对被害人负有作为的义务而不做为。义务的来源包括:法律规定的义务;职务和业务要求的义务;法律行为引起的义务以及先行危险行为引起特定义务。很明显,在本案中,刘鑫对江歌也是不具有上述义务的。

因此刘鑫不构成“间接杀人”或是“不作为杀人”。

三、刘鑫“见死不救”的行为是否应受到处罚?

刘鑫↑

基于这个问题,有的文章将刘鑫与因“见死不救”而入狱的日本明星押尾学做比较,认为刘鑫应当为其“见死不救”的行为承担刑事责任刑。

而笔者认为:二者是完全不同的。

在另案中,押尾学与死者共服合成毒品,导致死者处于生命垂危状态,同时押尾学作为现场唯一有能力救助的人而未实施援助,因此对死亡结果存在不可推卸的责任。法院判断押尾学应承担刑事责任更多是因为其先行危险行为而对死者具有救助义务。因此是正确的。

而刘鑫并没有通过自己的行为置江歌于危险境地。

同时,面对穷凶极恶的犯罪人,如果贸然开门,刘鑫也很有可能不仅无力制止犯罪或者救助江歌,反而置自己于非常危险的境地。因此从法律层面上来要求刘鑫实施救助行为是不切实际的。

德国著名法学家耶林曾形象地用“好望角”作为比喻来表达了法律与道德的关系:总体而言,道德确立的是更高的倡导性标准,并不具有强制力;而法律确立的则是行为的底线要求。刘鑫的行为触碰到了“高要求”,却尚未触及底线。

、

四、陈世峰为何不在中国受审?

此案之所以在日本起诉,是因为案件发生地在日本,依据属地管辖原则,日本有管辖权。

在国外犯罪的中国公民,我们依据属人原则也有管辖权,但属地管辖在刑事管辖权中比属人管辖具有天然的优势地位。采取属地管辖的原因在于:一方面行为地管辖最有利于取证;另一方面一国要对本国公民适用本国刑法,需要实际上控制了该涉嫌犯罪的公民。如果犯罪嫌疑人在犯罪行为地国已被刑事司法控制,而行为地国与国籍国之间又没有引渡条约,那么就会出现国籍国就不能实现刑事管辖权的情况发生。因此陈世峰将在日本受审,适用当地法律。

作者:石绪律师